Los vertebrados salvajes se han

reducido de media un 69% en las últimas cinco décadas: aquí, algunas razones

Óscar Carrera

ElDiario.es

24/10/2022

Granja de vacas en

Caparroso, Navarra Greenpeace

|

La semana pasada salió la última edición del informe Planeta Vivo, la

evaluación más completa del estado de la biodiversidad animal, bajo la

dirección de la Sociedad Zoológica de Londres y del Fondo Mundial para la

Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). La colaboración de decenas de

autores con trasfondos diversos, desde especialistas de las Naciones Unidas

hasta investigadores de numerosos centros y universidades, hacen de este el

informe de referencia sobre la evolución de la biodiversidad en los

vertebrados.

Y lo que nos muestra es que, década tras década (el informe es bienal), el estado de

la biodiversidad empeora de forma rápida y consistente. Las cifras pueden

sorprender: la población de vertebrados salvajes ha experimentado un declive

promedio del 69% entre 1970 y 2018. En muchos lugares del planeta, la pérdida

de la biodiversidad no es principalmente un problema de la Modernidad, ni

siquiera del siglo XX en toda su extensión, sino de sus últimas décadas y, en

especial, de los estilos de vida globales del siglo XXI.

Hablamos del declive promedio en las poblaciones de vertebrados analizadas

(que por supuesto no son todas). En ningún caso —como se suele

interpretar— del número de individuos que se habrían perdido. Esta última cifra

no la podemos saber: si una población de 10 pierde 8 individuos, experimenta el

mismo declive (80%) que si una de 1000 pierde 800. Sabiendo, además, que el

estudio se suele centrar más en animales de Europa y

Norteamérica que en los de África o la inmensa Asia, la realidad podría ser

peor que la representada (esta última edición ha hecho un esfuerzo por cubrir

mejor Brasil). De momento nos basta con retener que el declive en las casi

32.000 poblaciones analizadas sigue y seguirá creciendo, a menos que tomemos

una serie de acciones destinadas a reanimar la fauna salvaje.

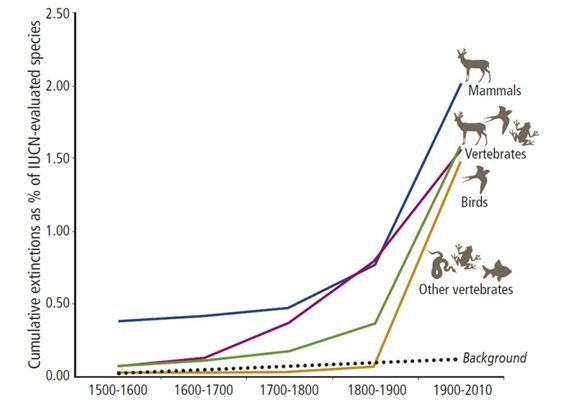

Lejos de ser el peculiar alarmismo de una ONG hambrienta de fondos, este crudo

escenario encaja en el conjunto de la literatura científica sobre el asunto.

Pocos dudan ya de que nos encontremos en los inicios de la sexta extinción masiva de la historia

terrestre. Con una diferencia con respecto a las anteriores: un ritmo

vertiginoso. Desde 1980 estamos perdiendo especies de vertebrados a una velocidad entre 71 y 297 veces mayor

que la extinción masiva que mejor conocemos, la del Cretácico. Casi un tercio de

las especies de animales y plantas examinadas por la Unión Internacional para

la Conservación de la Naturaleza se encuentra en peligro de extinción; la

Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los

Ecosistemas lo cifra en una

de cada ocho especies. Con respecto a los mamíferos se habla ya de millones de años para una hipotética

recuperación. Los estudios sobre invertebrados son más difíciles de realizar,

pero se ha constatado que incluso el grupo más numeroso y con más especies, los

insectos, presenta un declive pronunciado en los últimos

tiempos, que se está acelerando (el 40% de las especies podrían

extinguirse en unas décadas). La actividad humana es considerada la causa

principal de este declive generalizado de la fauna.

Especies

acumuladas de vertebrados registradas como “extintas” o “extintas en la

naturaleza” por la IUCN, 2012 (estimación conservadora). Fuente: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1400253

|

Aunque los medios informativos apenas cubren este fenómeno —que es uno de

los más relevantes de nuestro tiempo—, en el imaginario popular sí se ha

asentado la idea de que, de algún modo, los animales salvajes se encuentran en

peligro. Sin embargo, en este campo reina la confusión, no sólo por el

desconocimiento de la celeridad y dimensiones del actual declive poblacional de

la fauna, sino especialmente por el desconocimiento de sus causas.

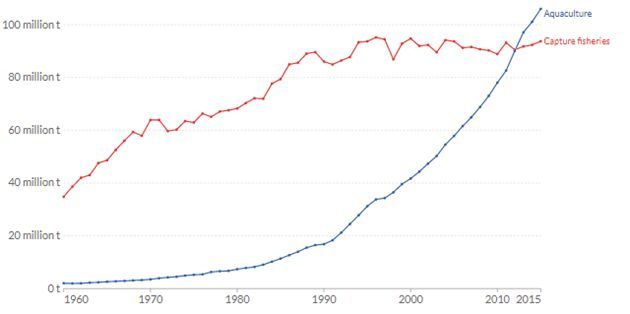

Empecemos por los animales marinos. Oímos decir con frecuencia que los

peces mueren por la contaminación, por el vertido de sustancias tóxicas y

basura en los océanos, pero lo cierto es que la principal causa de extinción y

declive de las poblaciones de peces marinos es con diferencia la explotación humana. Evitamos usar pajitas de

plástico para “salvar a los peces”, pero nos los comemos cotidianamente,

apoyando así la principal causa de su declive poblacional, que es la pesca

comercial: la creciente demanda global por unos animales que, a diferencia de

pollos o cerdos de granja, no son repoblados artificialmente. Según la FAO,

el 34% de las poblaciones de peces en el mundo se encuentran hoy sobreexplotadas, más del

triple que en 1974. Los datos de la FAO comienzan hace menos de cincuenta años,

con la pesca industrial ya en pleno funcionamiento, por lo que no podemos usar

ese punto de referencia para entender el impacto que ha tenido la pesca moderna

en las poblaciones. (Quizá sea más significativo que sólo un 6,2% por ciento de los peces se considere hoy “infrapescado”.) Ampliar el marco temporal

nos da más perspectiva: según un estudio de 2003, las poblaciones de grandes

peces depredadores se han reducido a un 10% de lo

que eran en tiempos preindustriales.

El sistema actual no sólo sobrepesca, sino que además captura mucho más de

lo que busca. Según calculaba WWF en 2009, un 40% de lo que se pesca globalmente son capturas mal gestionadas o capturas

incidentales, que por ser indiscriminadas incluyen tanto especies comunes como

vulnerables o en peligro. De acuerdo con la FAO, un 10,8% de

los animales que se pescan en el mundo son directamente devueltos al mar;

la mayoría caen ya muertos o moribundos.

Toneladas

de peces pescados (rojo) y organismos criados mediante acuicultura (azul) desde

1960. En los peces pescados no se incluyen las capturas incidentales devueltas

al mar. Fuente: Our World in Data

|

Por su parte, los pescados o mariscos de piscifactoría tienen un elevado

coste medioambiental. Ya no dependen tanto como hace décadas de piensos extraídos

del mar, pero sus emisiones de gases invernadero se encuentran entre las más altas de

los productos alimenticios, por lo que sustituir la pesca por una forma de

ganadería acuática (comparable a

formas terrestres) no parece ser la mejor solución. El propio decrecimiento de

las poblaciones marinas, allí donde se produce, no siempre fuerza a un descenso

de la actividad pesquera en un mundo donde dicha actividad está

universalmente subvencionada; tampoco designar “áreas marinas protegidas” la detiene. En

este orden de cosas, la mejor solución a nuestro alcance parecería ser ir

deteniendo este elevado consumo de animales marinos. Así, al menos, opina la

veterana bióloga marina Sylvia Earle —Premio Princesa de Asturias de la

Concordia 2018—: “Estas poblaciones [de bacalao, arenque, atún o pez espada]

simplemente han colapsado en un 90% a lo largo de mi vida”, afirma. “Sé suficientes cosas para ser sensata y no comer pescado”.

Toma así el testigo de biólogos como Ransom A. Myers, que dedicó su vida a

alertar (¿en vano?) sobre los peligros de la sobrepesca.

En cuanto a los vertebrados de tierra firme, nuestro imaginario común suele

culpar a la caza ilegal de unas icónicas “especies amenazadas”, como los

elefantes o el tigre de Bengala. Y podemos estar en lo cierto en lo que

respecta a esas especies, que disfrutan de la prohibición de ser matadas. Pero

la principal causa de pérdida de biodiversidad no es la caza, legal o ilegal.

Ni siquiera lo es la acelerada urbanización del último siglo, con su

correspondiente destrucción de hábitats naturales. Nuestro informe coincide, en

cada una de sus ediciones, en que “el impulsor directo más importante de la pérdida de

biodiversidad es el cambio de uso de la tierra, en particular la conversión de

hábitats naturales prístinos, como bosques, praderas y manglares, en sistemas

agricultores”. La agricultura es la principal causa de deforestación y

destrucción de ecosistemas terrestres, pero no cualquier forma de agricultura,

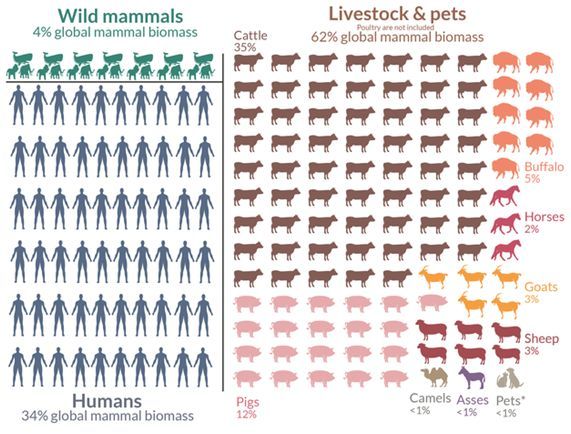

sino el sistema actual, donde el 77% de la tierra agrícola va destinada a pastos y cultivos de piensos para animales domésticos. Animales

que se han propagado de tal modo por el mundo que, a día de hoy, representan el

70% de la biomasa de aves y el 94% de mamíferos no humanos. Nuestros parientes evolutivos, los

vertebrados salvajes, han sido arrinconados en un planeta que hemos convertido

en una enorme granja.

Distribución global de los mamíferos en 2015. Fuente: Our World in Data

|

Al multiplicarse, cerdos, vacas, pollos y gallinas no sólo consiguen aventajar

numéricamente a sus parientes salvajes, sino que destruyen indirectamente sus

hábitats. Como explica WWF en su página sobre

mitos comunes en torno a la deforestación, bosques tropicales como el Amazonas no se deforestan

principalmente para fabricar papel o madera —como todos hemos oído decir—, sino

para hacer sitio a pastos y campos de cultivo para consumo de animales de

granja. En particular pastos para vacas, que son responsables del 41% de la

deforestación tropical; más del doble que la soja y el aceite de palma

juntos. Según el informe Planeta Vivo, la región de Latinoamérica y el Caribe

es con diferencia la que más poblaciones salvajes ha perdido desde 1970, con un

dramático 94%. Además de incluir algunos de los países con mayor consumo de carne

del mundo (en Sudamérica), se ha vuelto tristemente

famosa por una deforestación que tiene entre sus objetivos crear cultivos

destinados a ser pienso en otras regiones con alto consumo cárnico, como

Europa. El propio Gobierno de España, forzado por Bruselas a detener la

importación de estos cultivos, terminaba por reconocer que, en el sistema agrario

actual, no se puede ser a la vez líder en ecologismo y líder en producción ganadera.

La ganadería no sólo es la principal causa de la deforestación tropical, sino que

consume más del 40% de los cereales cultivados en el

mundo (en torno al 70% en Europa) y los residuos de la ganadería intensiva son,

en muchos lugares, la principal amenaza para los ecosistemas fluviales (los

vertebrados de agua dulce son los que más han decrecido según el último informe

Planeta Vivo). Sumemos a la siempre creciente producción de carne un alto

desperdicio de alimentos y comprenderemos mejor por qué se asocia nuestro

sistema alimenticio con la pérdida de biodiversidad. (Y no vale regresar a la

caza: con nuestro actual número y apetito por la carne, nos comeríamos a todos

los mamíferos terrestres del planeta en un mes.) La FAO reconocía ya en 2006 que la

ganadería es, en sus actuales dimensiones, “uno de los causantes principales de

la pérdida de biodiversidad”, así como “un elemento muy importante de estrés

para muchos ecosistemas y para la totalidad del planeta”. En palabras del

naturalista británico David Attenborough, “debemos cambiar nuestra dieta. El

planeta no puede sostener miles de millones de comedores de carne”. Tampoco

ocho mil millones de consumidores de pescado o productos lácteos a los niveles

de muchos países occidentales. Como apunta el portal de Planeta Vivo, el actual

sistema alimentario humano es “la

principal causa de la destrucción de la naturaleza”.

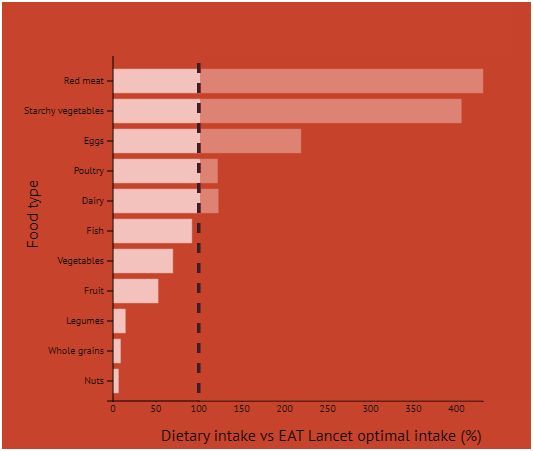

El dilema de cómo alimentar de modo sostenible a una humanidad en plena explosión

demográfica, lejos de ser un debate nacido en el siglo XXI, era una de las

preocupaciones de los vegetarianos de principios del siglo pasado y, en

especial, de los primeros colectivos veganos occidentales desde

los años 40. La gran diferencia es que ahora encontramos en boca de científicos

y naturalistas las mismas soluciones que antes eran propuestas por un puñado de

individuos considerados excéntricos o idealistas: una reducción del consumo de

carne, pescado y productos lácteos a nivel global. En 2017, 15.372 científicos

de 184 países llamaban a la humanidad a “disminuir drásticamente” nuestro

consumo de carne y recomendaban “promover cambios dietéticos hacia alimentos

principalmente de origen vegetal”, en el artículo académico con más firmantes

de la historia. Lo mismo se desprende de grandes estudios que

han abordado cuestiones relacionadas, desde la degradación del suelo hasta la salud global.

La región de Europa-Asia

Central excede el consumo saludable y sostenible de carne, huevos y productos

lácteos, de acuerdo con la “dieta de salud planetaria” de EAT-Lancet. En Europa

occidental (no así en Asia Central) también es el caso del pescado. Fuente:

interactive.carbonbrief.org/what-is-the-climate-impact-of-eating-meat-and-dairy/

|

Apenas hemos hablado del cambio climático, ni tendríamos por qué hacerlo en este

artículo. Pues resulta que el calentamiento global no es todavía el mayor

impulsor de pérdida de la biodiversidad, aunque se calcula que, al ritmo

actual, puede terminar siéndolo. En otras palabras: los argumentos expuestos

acerca del actual sistema agricultor-ganadero no tienen en cuenta que dicho

sistema es también uno de los grandes contribuyentes al cambio climático.

Pero sí nos permiten adquirir un poco de perspectiva. Pues resulta que los

problemas medioambientales suelen estar relacionados, en una perversa sinergia:

como vimos, se deforestan territorios para destinarlos a crear pastos y

cultivos para piensos, lo que supone no sólo una amenaza para la biodiversidad,

sino la destrucción de árboles capaces de secuestrar gases invernadero... con

el fin de aumentar la producción de precisamente los grupos de alimentos que

generan más emisiones de gases invernadero (carne y productos lácteos).

Hay que tener siempre en mente esta interrelación. Leemos, en un estudio sobre emisiones de gases

invernadero en dietas reales de personas reales, que una dieta pescetariana no

dista apenas de la ovo-lacto-vegetariana, y esta “contamina” un cuarto más que

una vegana, aunque sí existe una marcada diferencia con respecto a un consumo

de carne medio o alto. Estudios como el citado (cuyos resultados se pueden ver

en este gráfico) son útiles para orientarnos

en los entresijos particulares del cambio climático, pero no cubren el conjunto

de problemas medioambientales. Aunque una dieta reducetariana o pescetariana

tiende a ser más sostenible que la mayoritaria, es preciso recordar que

sustituir la elevada cantidad de carne que consumimos por pescado (o por queso, o por carne de pastoreo), en lugar de por plantas,

seguiría teniendo un alto coste medioambiental, por razones diversas.

Idealmente, la transición no debiera ser de unos productos animales a otros,

sino hacia productos de origen no animal. Por eso, el profesor de la

Universidad de Oxford Joseph Poore, coautor del mayor metaanálisis de sistemas

de producción de comida hasta la fecha (publicado en

Science en 2018), concluye que una alimentación basada en plantas “es probablemente la mayor forma

singular de reducir tu impacto en el planeta Tierra, no sólo los gases invernadero,

sino la acidificación, la eutrofización, el uso de la tierra y el uso del agua

globales. Es mucho mayor que reducir el número de tus vuelos o comprar un coche

eléctrico” (que sólo afectaría a las emisiones de gases invernadero).

Una transición semejante, de ser global, no sólo ahorraría un considerable

sufrimiento a los animales de granja, sino que redundaría en beneficio del

conjunto de seres sintientes que pueblan nuestro planeta, incluidos los

vertebrados salvajes y el recientemente autodestructivo ser humano. Con el

enorme conjunto de evidencias de que ahora disponemos, podemos decir que, en

términos medioambientales, tal es el norte. Ya cada uno debe decidir a dónde

apunta su brújula.

¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.

E-mail:

espagnol@worldcantwait.net

|